Direita e esquerda buscam fórmulas para abordar o debate sobre a crescente desigualdade

Almoço de negócios em um restaurante da Sexta Avenida de Manhattan em setembro de 2009. / LAHCÈNE ABIB

As entradas ao ato eleitoral custavam até quatro mil dólares, cerca de três mil euros (oito mil e oitocentos reais). Sob uma tenda, os garçons serviam vinho e coquetéis. O público era formado por doadores do Partido Democrata, muitos deles residentes em Potomac, um povoado de bosques e mansões ostentosas que figura em todos os rankings dos lugares mais ricos dos Estados Unidos. Era terça-feira, 13 de maio. Em alguns bairros de Potomac,a média de receita anual de uma mansão supera meio milhão de dólares. Se existe uma pátria de 1% neste país, ou de 0,1% - a elite da elite -, está em Potomac ou em alguma das cidades similares que rodeiam a capital Washington.

Há alguns anos teria sido insólito escutar a palavra desigualdade da boca de Clinton, ante um público acomodado.

Bill Clinton, presidente dos EUA entre 1993 e 2001, era o orador principal daquela reunião para arrecadar fundos. Clinton esteve ali para apoiar Antonhy Brown, um candidato de seu partido, o Democrata, nas eleições primárias para o cargo de governador de Maryland, o Estado onde se encontra Potomac. O presidente não perdeu a desenvoltura nem a capacidade de sedução. “Maryland é um bom exemplo da mensagem sincera que tento levar à América a cada dia: há lugares nesse país nos quais a prosperidade está mais dividida ainda que a desigualdade aumente”, disse. Brown arrecadou cerca de um milhão de dólares naquele ato.

Há alguns anos escutar a palavra desigualdade na boca de Clinton, e frente a um público como o de Potomac, teria sido estranho. A expressão não figura em nenhum dos discursos anuais sobre o estado da União que pronunciou quando era presidente. Sua retórica econômica, similar à da terceira via na Europa, dava ênfase ao crescimento, à reforma do Estado de bem-estar e à redução do déficit.

Agora é diferente. A desigualdade crescente de receita e de riqueza ocupa o centro do debate nos EUA. O presidente Barack Obama fez da igualdade de oportunidades o centro de seu discurso econômico. O populismo antielitista define o discurso em uma esquerda que se prepara para o pós-obamismo. Os conservadores já não evitam falar da disparidade de renda e da distância entre as classes sociais. E em Roma o papa Francisco, com suas reflexões sobre os excessos do capitalismo desenfreado, se transformou em um aliado involuntário de Obama e um incentivo para que a direita revise suas mensagens mais ásperas.

O livro do ano – e talvez da década – é um volume de mais de 600 páginas de um economista francês, Thomas Piketty, até agora desconhecido para o grande público, mas que em poucas semanas foi elevado a condição de super estrela nos EUA com um estudo que demonstra, com profusão de dados – muito ao gosto norte-americano – o aumento da desigualdade a níveis que se aproximam aos do século XIX. A comparação com o século XIX não se sustenta somente pela disparidade de renda – enquanto os salários reais da classe trabalhadora norte-americana apenas aumentou desde os anos setenta, os salários do 1% com mais receita subiu 165%, segundo dados citados pelo Nobel Paul Krugman -, mas na disparidade de patrimônio. Volta o fantasma da sociedade de burgueses, marcada pela herança: a ideia de que os filhos e netos de ricos de Potomac seguirão sendo a classe dominante durante gerações.

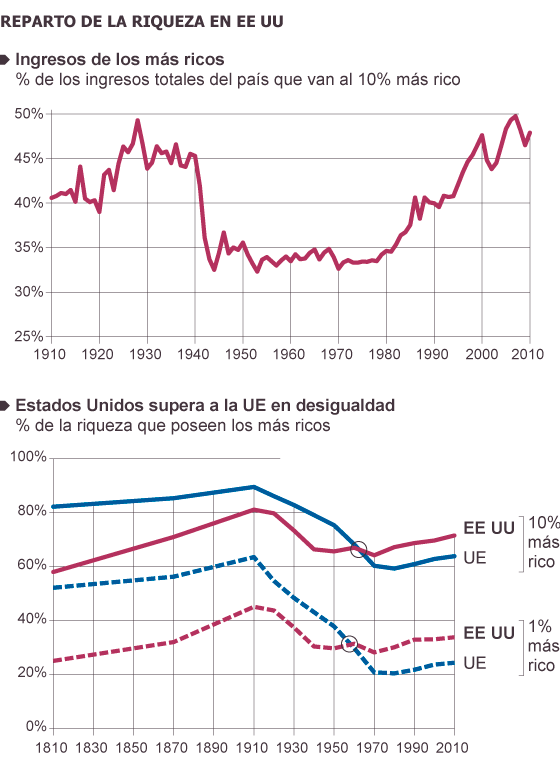

A desigualdade alcançou sua maré mais baixa nos Estados Unidos entre 1950 e 1980: os 10% superiores na hierarquia de renda levavam entre 30% e 35% da receita nacional dos EUA, aproximadamente o mesmo nível da França hoje”, escreve Piketty, em seu livro Capital no século XXI. “Desde 1980, no entanto, a desigualdade de receita disparou nos EUA. A parte do 10% superior aumentou de 30%-35% das receitas nacionais nos anos setenta para 45%-50% na década do ano 2000”. O incremento do 1% com mais receita, no entanto, é mais acusado.

‘O Capital no século XXI’, Thomas Piketty. / EL PAÍS

A ‘Pikettymania’ tem um preço. Os críticos rastreiam os erros e falhas interpretativas no livro. Este fim de semana, o diário Financial Times publicou uma investigação que levanta dúvidas sobre os cálculos e métodos do economista francês. Até o ponto de questionar uma de suas conclusões: que as desigualdades na riqueza tenham regressados a níveis anteriores à Primeira Guerra Mundial.

A tradução ao inglês de Capital no século XXI foi elevado às listas de livros mais vendidos seguindo o rastro de outros livros acadêmicos que definiram as controvérsias de sua época. Conseguiu o feito o francês Francis Fukuyama com O fim da história. Publicado depois da queda do muro de Berlim, o livro de Fukuyama teorizava sobre o triunfo do capitalismo liberal. Alguns anos depois, outro cientista político norte-americano, Samuel Huntington, diagnosticou o momento com O choque das civilizações, escrito durante uma das guerras balcânicas dos anos noventa.

Se agora se fala da desigualdade nos EUA, não é por Piketty. “Acontece que os livros navegam sobre ondas”, comenta durante uma entrevista telefônica o historiador Michael Kazin, professor na Universidade de Georgetown e diretor da revista progressiva Dissent. No momento da conversa Kazin estava mergulhado – como parte da classe intelectual das esquerdas neste país – na leitura do livro. Piketty captou o que os alemães chamam de zeitgeist: o espírito da época.

“O livro de Thomas Piketty tem tanto êxito porque a sociedade dos EUA está muito preocupada pelo enorme crescimento da desigualdade que se produziu desde os anos setenta”, disse, em um e-mail, o economista Emmanuel Saez. Saez, professor na Universidade de Berkeley, tem sido um dos colaboradores mais próximos de Piketty na recuperação minuciosa de estatísticas históricas sobre a concentração de ingressos e riqueza. “O livro tem um êxito particular nos EUA porque alerta contra o retorno da sociedade familiar, na qual os herdeiros acabam se impondo. Isto acerta um nervo nos Estados Unidos, um país que se fundou sobre a base do ideal da meritocracia”, argumenta Saez.

Um engraxate no centro financeiro de San Francisco (Califórnia). / DIETER TELEMANS

A desigualdade se agravou durante os anos de Ronald Reagan na Casa Branca – um republicano que acreditava na desregulação dos mercados e na baixa de impostos – e continuou com Clinton. A grande recessão, que se originou na bolha imobiliária da década passada, deixou mais desemprego e uma classe média que viu como reduzia sua renda e engrandecia a distância ao 1% que saiu da crise intacto. O pior – o terror de cair no abismo, a se precipitar a uma grande depressão similar a dos anos trinta – passou. E, ao contemplar a paisagem depois da tempestade, é quando surge em primeiro plano o problema da desigualdade.

“Há menos medo no curto prazo e mais medo no longo prazo”, constata de Chengdu (China) o economista Tyler Cowen, professor da Universidade George Mason, nas proximidades de Washington, e autor de Avarage is over (A Média Acabou). Cowen descreve em seu livro um mundo próspero em que as pessoas com um alto nível de educação e habilidades tecnológicas prosperam e acumulam mais lucros, e quem carece desta formação verá fechada a entrada para os melhores trabalhos e os melhores bairros. Uma distopia: países desenvolvidos e democráticos divididos entre os que tem (e sabem desenvolver-se com as máquinas) e os que não tem (e não sabem): entre os habitantes de regiões como Potomac e as pessoas que sobreviverão com empregos precários e o salário mínimo.

A pergunta sobre o efeito da desigualdade em qualidade democrática, ou na democracia a secas, volta a ser pertinente. “Então como agora”, escreveu Krugman em alusão à França da Terceira República, “uma riqueza imensa permite comprar uma imensa influência, não só nas políticas que se adotam, mas no discurso político”. Cowen, um economista próximo as posições que nos EUA se chamariam libertárias, e na Europa liberais, não nega a existência das desigualdades nem seu possível efeito prejudicial na democracia se uma parte da população se distancia das instituições. A maioria de membros do Congresso dos EUA são hoje milionários. Cientistas políticos como Nicholas Carnes, da Universidade de Duke, veem uma relação direta entre a classe social dos legisladores e a despreocupação pelas políticas que beneficiam as classes médias.

Durante décadas, para a direita nos EUA as desigualdades não foram nenhum problema. O problema era a falta de oportunidades, mas como este era o país do elevador social, do sonho americano, tudo parecia solucionado. O próprio Clinton, que é democrata, apenas falava de desigualdade quando era presidente (e os republicanos Reagan e Bush pai e filho, menos). A revolta da Tea Party – movimento populista e conservador que explodiu depois da chegada do democrata Obama à Casa Branca, em 2009, e marcou a agenda do Partido Republicano durante estes anos – pôs a esquerda na defensiva. As baixas de impostos e os cortes nos gastos monopolizavam o discurso econômico. Em dois anos isso mudou. Nas eleições presidenciais de 2012, o candidato republicano, Mitt Romney, pagou cara sua imagem de poderoso desconectado do norte-americano de raiz. A paralisação do elevador social passou a ser um feito amplamente admitido, pela esquerda e direita. Desde então a luta contra as desigualdades faz parte do vocabulário diário de Obama. Chamativo é que os conservadores tenham feito deles este discurso.

O populismo antielitista define o discurso de uma esquerda que se prepara para a era pós-Obama

Para Piketty, a causa das desigualdades deve ser buscada na acumulação das rendas de capital, que crescem a um ritmo mais rápido que a economia, o que abre uma brecha entre as classes médias e os mais ricos. Para Cowen, por outro lado, é o abismo tecnológico. Para Charles Murray, seguramente o intelectual de mais peso hoje na direita norte-americana, as desigualdades são reais e colocam em risco a coesão dos EUA, mas não se explicam pelas diferenças de ganhos, nem pelas políticas fiscais, e sim pelas diferenças de valores culturais.

No ensaio Coming apart. The state of white America, 1960-2010 [O distanciamento. O estado da América branca, 1960-2010], Murray explica o declive da classe trabalhadora branca por seu desapego, desde os anos 1960, ao que ele considera ser as virtudes fundamentais dos EUA: religiosidade, honestidade, casamento e trabalho. Os membros desta classe, expõe o autor, se casam menos, trabalham menos, vão mais para a prisão e frequentam menos a igreja do que as elites (Murray se divorciou uma vez, é agnóstico, e defende o matrimônio homossexual). Eles entraram em uma espiral que os distancia cada vez mais das elites industriais, religiosas e cujos membros são proclives a se casar entre eles e, portanto, a procriar filhos mais inteligentes (o uso do coeficiente intelectual em seus estudos é um dos aspectos mais discutidos deste intelectual).

Murray não leu Piketty, disse em uma mensagem por e-mail. Ao questionamento de por que nos EUA o debate político gira de repente em torno da desigualdade, responde: “Porque finalmente a esquerda social-democrata conseguiu eleger um dos seus como presidente dos Estados Unidos, e a esquerda americana, ao mesmo tempo, se tornou mais parecida com a esquerda da Europa, onde a desigualdade tem dominado o debate durante décadas”.

“A desigualdade importa porque na sociedade real as pessoas avaliam seu bem-estar econômico em relação aos outros”, observa o pikettyano Saez. “Por isso a desigualdade sempre será um problema em qualquer sociedade, não importa que seja rica. Dito isso, as pessoas estão mais dispostas a considerar justas as desigualdades com base no mérito do que na herança”.

“A classe média está desaparecendo. Se sente insegura”, disse Roger Hickey, codiretor da Campanha por um Futuro da América, um grupo adscrito à esquerda do Partido Democrata. “Não encontram emprego, os salários não sobem, os conservadores desmantelaram seus benefícios. As pessoas sentem a desigualdade. Os americanos não desgostam dos ricos. Aspiram a ser ricos. Mas se preocupam com o declive daquela grande classe média que foi construída depois da Segunda Guerra Mundial. Sabiam que era a segurança, a oportunidade, a possibilidade de mandar os filhos para a universidade. Agora tudo isso está ameaçado.

“Não acredito que os americanos se preocupem que os ricos ganhem mais. O que os preocupa é que seus salários estão parados. Os americanos não são receptivos diante dos discursos sobre a desigualdade”, opina Cowen. “Neste país a inveja se dirige principalmente às pessoas com que você foi à escola, a seus parentes, seus amigos”.

Não é a desigualdade o que deveria alarmar os políticos e cidadãos, e sim os obstáculos para os pobres saírem da pobreza, argumenta Robert Doar, que trabalhou na Administração de Recursos Humanos de Nova York com o prefeito Michael Bloomberg. O multimilionário Bloomberg deixou o cargo em dezembro. Seu sucesso, o democrata Bill de Blasio, chegou à prefeitura com a bandeira da luta contra as desigualdades, que se agravaram durante os 12 anos de governo Bloomberg.

“A mobilidade (social) e a pobreza são temais mais importantes e merecedores da nossa atenção que a desigualdade”, disse Doar na sede em Washington do American Enterprise Institute (AEI), o laboratório de ideias mais influente da direita dos EUA, onde agora ele trabalha. Acrescenta que a ele preocupa que a “obsessão” por querer que os ricos percam receita ou patrimônio acabe prejudicando os pobres. Se os ricos forem menos ricos, continua, a economia reduzirá e o desemprego crescerá. E em um país com menos ricos se reduzirá a arrecadação fiscal, porque se estes perdem os ganhos e patrimônio, pagarão menos impostos.

O que estes observadores —Cowen, Murray, Doar— têm em comum é que não evitam a questão da desigualdade, ainda que divirjam sobre as causas e as soluções. O debate intelectual, instigado a partir de instituições como o AEI, onde se preparou desde a revolução reaganiana até a invasão do Iraque, reflete uma mudança política: após os anos de individualismo do Tea Party, o Partido Republicano se deu conta de que corre o risco de perder a iniciativa ideológica e aparecer como um partido antipático, insensível às dificuldades da classe trabalhadora, pode ser letal. A direita se esforça para articular um conservadorismo com rosto humano.

E na esquerda renasce um novo populismo, uma palavra que nos EUA carece das conotações negativas que tem na Europa e na América Latina. “Há aspectos demagógicos [no populismo norte-americano], claro”, disse Kazin, autor de The populist persuasion [a persuasão populista], história de referência nos EUA sobre o populismo, publicada em 1995. “Mas o núcleo do populismo”, diz, “é a exigência aos políticos de que estejam à altura de sua palavra e dos ideais fundadores deste país, que consistem em que a elite deve servir aos interesses do povo”. O significado de populismo, nos EUA, é literal: a defesa dos interesses do povo frente às elites. E não só o Tea Party representa esta tradição.

Thomas Piketty, autor de 'Capital no século XXI'

“A forma mais racional para reduzir a desigualdade é apostar pela fiscalização progressiva sobre as rendas e também sobre a riqueza líquida dos indivíduos” (entrevista ao EL PAÍS 13/4/2014)

Emmanuel Saez, economista da Universidade de Berkeley

“O livro de Piketty tem um sucesso especial nos EUA porque alerta contra a volta da sociedade patrimonial, na qual os herdeiros se impõem. Isso toca um ponto sensível de um país que se fundou sobre o ideal meritocrático”.

Michael Kazin, historiador progressista de Georgetown

“O núcleo do populismo é exigir que os políticos que estejam à altura de sua palavra e dos ideais fundadores deste país, que consistem em que a elite deve servir os interesses do povo”.

Barack Obama, presidente dos Estados Unidos

“Os salários médios apenas se moveram. A desigualdade se aprofundou. A mobilidade para cima se estancou”. (Em janeiro, Obama pronunciou pela primeira vez a palavra desigualdade em um discurso do estado da União).

Charles Murray, politólogo conservador

“A esquerda socialdemocrata conseguiu eleger a um dos seus como presidente dos EUA, e a esquerda americana, ao mesmo tempo, ficou mais parecida à esquerda da Europa, onde a desigualdade dominou o debate durante décadas”.

“Há uma longa história neste país de populismo progressista”, disse Hickey. O ativista recorda dos agricultores que no século XIX se organizaram contra as empresas ferroviárias e os monopólios, e as políticas do presidente Franklin Roosvelt em resposta à grande depressão dos anos 1930. Também havia elementos populistas no discurso sobre a great society [a grande sociedade] do presidente Lynson Johnson, que completou esta semana meio século. Agreat society incluía medidas igualitárias no âmbito dos direitos civis, como o fim da segregação legal; e da economia, como a luta contra a pobreza e a criação de seguros médicos gratuitos para os maiores de 65 anos e as pessoas como menos ganhos.

Di Blasio, o novo prefeito de Nova York, ressuscitou esta tradição quando, em campanha, dizia que Nova York havia se convertido em uma história dickensiana de duas cidades, onde vivem quase 400.000 milionários enquanto quase metade dos cidadãos vive perto ou no umbral da pobreza. O slogan do movimento Occupy —o 99% contra o 1%— foi incorporado na linguagem habitual. “Hoje, depois de quatro anos de crescimento econômico, os benefícios empresariais e os preços das ações são incomumente altos, e para os que estão acima nunca foi melhor”, disse Obama no último discurso sobre o estado da União, em janeiro. “Mas os salários médios apenas foram movidos. A desigualdade se ampliou. A mobilidade para cima parou”.

Era a primeira vez que Obama pronunciava a palavra desigualdade em um discurso sobre o estado da União, o ritual anual em que os presidentes definem suas prioridades. Na boca de um político cerebral e instintivamente centrista como ele, as tentativas de falar a linguagem do populismo às vezes soam forçadas. Bem diferente de Elizabeth Warren, senadora democrata por Massachusetts desde janeiro de 2013 e estrela da esquerda populista. Professora de direito em Harvard e jurista especializada em falências, Warren eletriza as bases progressistas com uma linguagem clara contra os bancos, as grandes corporações, as elites. “Ela fala o idioma populista”, disse Kazin, que em seu livro insiste que o populismo, de esquerdas e direitas, é mais uma retórica do que um programa político.

“Apresente-se, Elizabeth, apresente-se!”, gritavam algumas pessoas congregadas, esta semana, para ver Warren em uma conferência sobre o novo populismo organizada pela Campanha pelo Futuro da América em um hotel de Washington. Referiam-se à campanha para a indicação dela para a nomeação do Partido Democrata nas eleições presidenciais de 2016. A ex-secretária de Estado Hillary Clinton é a favorita, mas se há um inconveniente é que é pouco populista, muito próxima de Wall Street e associada à presidência probusiness —favorável às grandes empresas— de seu marido, Bill Clinton.

“A defensora do povo, a tribuna dos 99%, a senadora Elizabeth Warren”, anunciou o apresentador. “Me dizem que passei o dia falando de populismo, do poder das pessoas para conseguir mudanças neste país”, disse Warren. “É algo em que acredito de verdade”. A senadora discursou contra os bancos, que superaram a crise sem que nenhum grande banqueiro fosse para a prisão; denunciou os conglomerados que sonegam impostos; destacou os políticos que negociam tratados de livre comércio de costas para os trabalhadores. “O jogo está arranjado. E isso não está certo”, repetia como um refrão. Suas palavras tinham um timbre esquerdista e profundamente americano. Porque este não é um populismo antissistema. Ao contrário. Os populistas norte-americanos defendem o sistema contra quem acredita ter traído.

.jpg)